お祭りに参加するときによく耳にする「花代(はなだい)」という言葉。

でも「いくら包めばいいの?」「封筒にはどう書けばいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、花代の意味や相場、封筒の書き方やマナーを、初心者の方でも安心できるようにやさしく解説します。

さらに「失敗したときの対処法」や「地域ごとの違い」など、ちょっと気になるポイントもまとめました。

これを読めば、お祭りでの花代マナーはバッチリです。ぜひ最後までご覧くださいね。

お祭り花代とは?その意味と役割を理解しよう

お祭りにおける花代の基本概念

「花代」とは、お祭りを支えるために渡す協力金や寄付のことです。

「御花(おはな)」とも呼ばれ、地域のお祭りを盛り上げるために欠かせない存在です。

花代の役割と地域文化の違い

お祭りでは神輿やだんじり、獅子舞などが地域を練り歩きます。

その際に花代を渡すことで、運営費やお囃子(はやし)の衣装代などに充てられます。

地域によっては「花代」を渡すと、名前を張り出して感謝を示してくれることもあります。

祭りの中での花代の重要性

花代は単なるお金ではなく、「お祭りを一緒に盛り上げる気持ちの表れ」です。

地域の人々のつながりを深め、伝統を次世代へと受け継いでいく役割もあります。

花代の歴史的背景を知ろう

花代の起源と歴史

花代の風習は、江戸時代から続いているといわれています。

昔は「花」を飾るためのお金という意味合いが強く、そこから「花代」という呼び名が広まりました。

江戸時代から続く「御花」の風習

歌舞伎や舞踊の世界でも、応援の気持ちを込めて渡すお金を「御花」と呼びました。

お祭りの花代も、そこからつながる文化と考えられています。

昔と今の花代の違い

昔は米や酒などの「物」を渡すことも多かったのですが、現代では金銭で渡すのが一般的です。

お祭り花代の相場ガイド

地域別お花代の金額相場

花代の相場は地域によってさまざまです。

一般的には 1,000円〜5,000円程度 が多く、地方によっては10,000円を包む場合もあります。

2000円は一般的?お花代の金額の考え方

「2000円」で渡す方も多く、特に若い世代や初めて参加する人にとって無理のない金額とされています。

大切なのは「無理なく、気持ちを込めて渡すこと」です。

だんじりや獅子舞における特別な花代

大阪のだんじり祭りや獅子舞では、少し多めの金額を渡す習慣もあります。

地域の祭りならではの特色として覚えておくと安心です。

年齢・立場による金額の目安

- 子どもや学生:500円〜1,000円

- 一般の大人:2,000円〜5,000円

- 会社代表・地域の役員:10,000円以上

花代を渡すタイミングと渡し方のマナー

いつ渡すのが良い?

花代は「お祭りが始まる前」や「神輿や獅子舞が自宅に来たとき」に渡すのが一般的です。

直接渡す場合と代理の場合

直接手渡しできないときは、家族や町内会を通じて渡しても失礼にはあたりません。

複数人でまとめて渡す場合

友人やご近所さんとまとめて包む場合は、代表者の名前を書いて渡します。

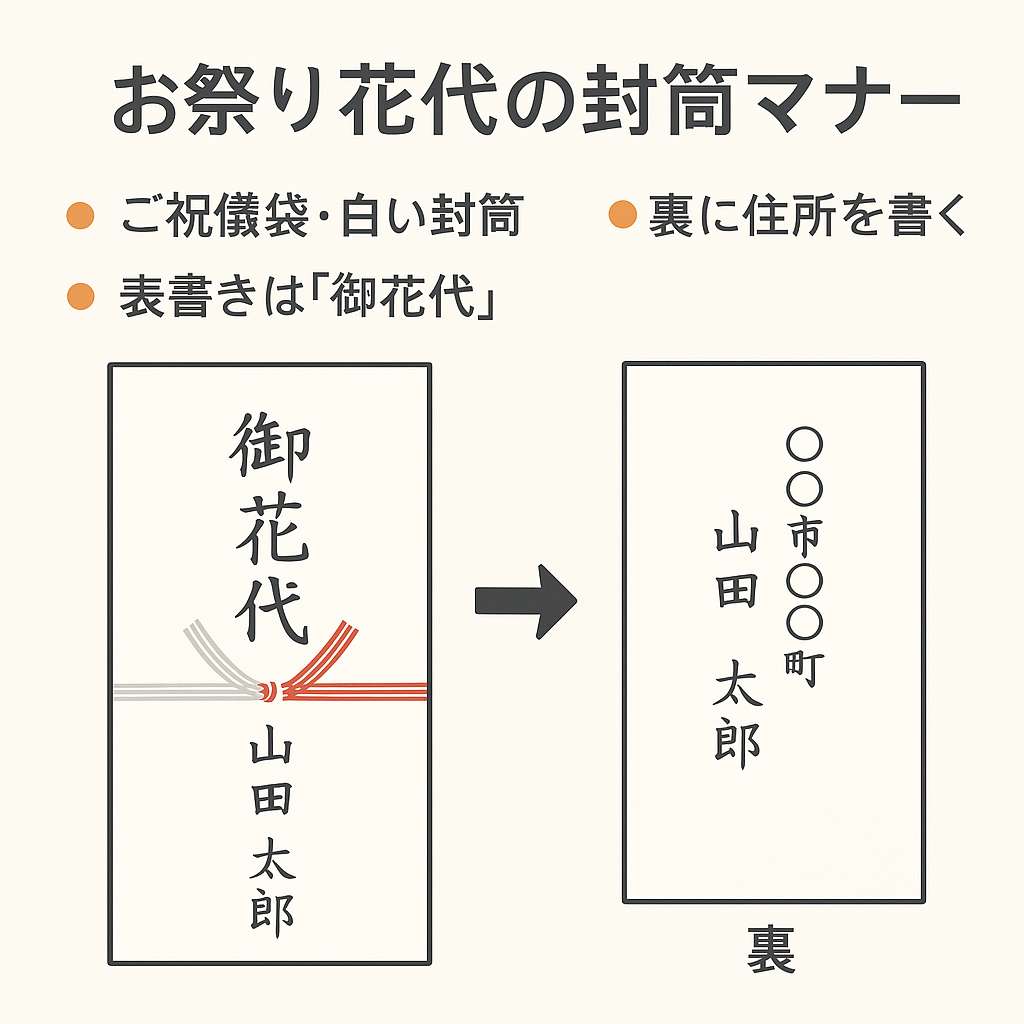

お祭り花代の封筒マナー

封筒の種類と選び方

お祭り花代を包むときは、ご祝儀袋か白い無地の封筒を使うのが一般的です。

- ご祝儀袋:格式のあるお祭りや、地域の伝統が重んじられる場面におすすめ。

- 白無地の封筒:小規模なお祭りや、気軽に参加するときに使えます。

キャラクター柄や派手すぎるデザインは避け、落ち着いた雰囲気のものを選びましょう。

封筒の表書きの書き方

表書きには「御花代」や「御祝儀」「奉納」などと書きます。

地域やお祭りによって決まった表現がある場合もあるので、事前に確認すると安心です。

- 筆ペンや毛筆を使うと丁寧な印象になります。

- ボールペンでも失礼ではありませんが、黒インクで心を込めて書きましょう。

名前の書き方の注意点

- フルネームで書くのが基本です。

- ご家族で渡すときは「〇〇家一同」とまとめても大丈夫。

- 複数人でまとめる場合は、代表者の名前を大きく書き、横に小さく「他〇名」と添えることもあります。

封筒の裏書きのマナー

裏面には「住所」と「氏名」を書きましょう。

これは、受け取った方が整理するときに分かりやすいようにするためです。

特に町内会などで集められる場合、住所を書いておくと後日のお礼や記録の際に役立ちます。

縦書き・横書きの違い

- 正式には縦書きが望ましいです。

- ただし、地域やお祭りによっては横書きも認められる場合があります。

(例:若い世代が多い地域では横書き封筒が広まっているケースも)

水引の選び方

- 基本は紅白の蝶結びを使用します。

- これは「何度あっても良いこと」という意味が込められており、お祭りにふさわしい結び方です。

結婚式で使うような「結び切り」は、お祭りには適していないので注意しましょう。

お札の入れ方

- お札の表が封筒の表を向くように入れるのがマナーです。

- 新札を準備すると「きちんと用意しました」という気持ちが伝わります。

封をするときの注意

糊で封をしても良いですが、祭りによっては「すぐに確認できるように」封をせず、軽く折るだけにすることもあります。

地域の慣習に合わせると安心です。

✅ まとめ:封筒マナーのポイント

- 清潔感のあるご祝儀袋か白封筒を選ぶ

- 表書きは「御花代」など、地域に合った言葉を使う

- 名前はフルネームで丁寧に

- 裏に住所を書いて相手の手間を減らす

- 紅白蝶結びの水引、新札で準備するとさらに丁寧

花代を包む具体的な方法

準備するもの

- ご祝儀袋(紅白の蝶結び推奨/金額に合う格を選ぶ)

- 中袋(内袋)

- 新札(できればピン札)

- 筆ペン or 黒ボールペン

- ふくさ(なければ清潔なハンカチでもOK)

ご祝儀袋の「格」の目安

- 〜3,000円:印刷水引 or 簡易タイプ

- 3,000〜10,000円:実物水引(紅白蝶結び)

- 10,000円以上:上質紙・厚手台紙のもの

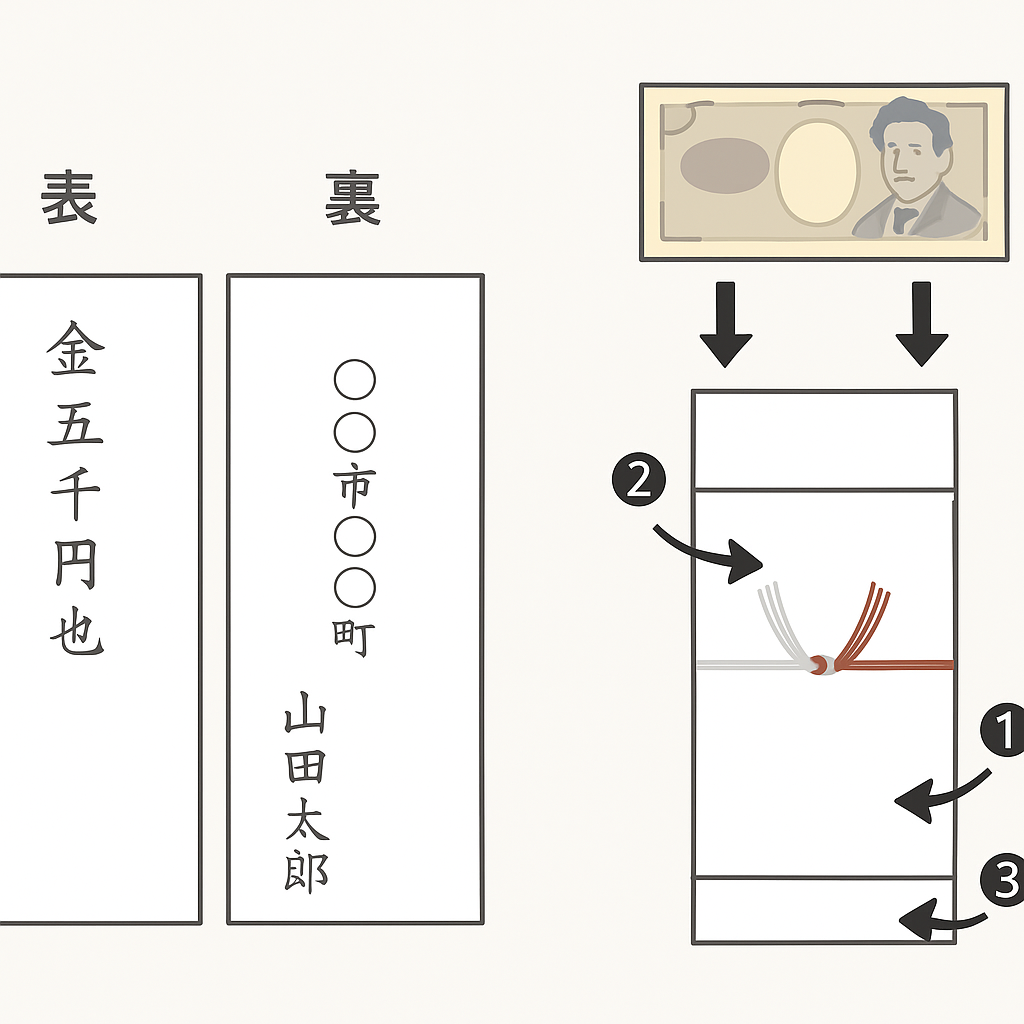

包み方の手順(ステップ式)

- 表書きを書く

表に「御花代」「奉納」などを縦書きで。下に贈り主名(フルネーム/「〇〇家一同」も可)。 - 中袋に金額を書く

表中央に金額、裏に住所・氏名。

例)金伍千円也、金参千円(「也」は省略可) - お札の向きをそろえる

肖像(顔)が表側を向き、上が封筒の上になるように中袋へ。複数枚はすべて同じ向きに。 - 中袋を外袋に入れる

中袋の表=外袋の表が合うように。口は上向きでOK。 - 外袋の折り方(慶事)

下側→上側の順に重ねる(弔事は逆なので注意)。 - ふくさに包む

慶事は暖色系(赤・朱・桃)。受付ではふくさから出して両手でお渡しします。

金額と枚数の考え方

- 奇数は「割れない」=お祝い向き。ただし花代は厳格ではありません。地域慣習を優先。

- 避けたい数:4・9は縁起を気にする地域あり。

- おすすめの包み方例

- 2,000円:1,000円×2(地域次第で一般的)

- 3,000円:1,000円×3

- 5,000円:5,000円×1(または1,000円×5)

- 10,000円:10,000円×1

数字・漢数字の書き方(中袋)

- 盗改防止の大字が無難:

壱=1、弐=2、参=3、伍=5、拾=10、百(佰)、千(仟)、萬 - 記入例

- 3,000円 → 金参千円也

- 5,000円 → 金伍千円也

- 10,000円 → 金壱万円(または 金壱萬円)

ワンポイント

- 迷ったら「金〇〇円」でもOK。とにかく読みやすく丁寧にが正解です。

水引・のしの注意

- 紅白蝶結び=何度あっても良いお祝い → お祭り向き

- 結び切りは一度きりの慶事向け(婚礼など)で、花代には基本不向き。

新札の扱いと入れ方

- 新札は折り目をつけないように扱う。矯正は本に挟む程度でOK。

- お札は表面(顔)を上・上辺を上で中袋へ入れる。

もしもの時の代替策

- ご祝儀袋がない → 白無地封筒に「御花代」。中袋がなければ便箋でお札を包む。

- 新札が用意できない → できるだけきれいな札を選ぶ。

- キャッシュレス指定の地区 → 案内に従い、メモ欄に氏名を残す。

よくあるNG

- キャラクター柄・カラフルすぎる封筒

- 表書きが横書き(地域指定がない限り基本は縦)

- 金額とお札枚数の向きがバラバラ

- ふくさ無しでむき出し(最低でも清潔なファイル等に)

仕上げチェックリスト

- 表書きは「御花代」+フルネーム

- 中袋の金額・住所・氏名に書き漏れなし

- お札の向き・枚数がそろっている

- 下折り→上折りで閉じた

- ふくさに入れた

よくある失敗とその対処法

表書きを間違えた場合

二重線や修正ペンは避け、封筒を新しいものに書き直しましょう。

金額を間違えた場合

慌てずに正しい金額を入れ直し、相手に説明すれば問題ありません。

ご祝儀袋を準備できなかった場合

白い無地封筒に「御花代」と書いて渡せば失礼にはなりません。

お祭り花代に関するよくある疑問Q&A

お花代と香典の違いとは?

香典は弔事に使うお金で、花代はお祝い事に渡すお金です。

寄付としての花代

町内会費の一部として集められる場合もあり、広い意味では寄付金の一種です。

お返しは必要?

花代には基本的にお返しは不要ですが、感謝を込めて祭り後にお礼を伝えると好印象です。

花代と他の金銭習慣との比較

花代(お祭りで渡すお金)

- 意味:地域のお祭りや行事を支援するためのお金

- 使われ方:神輿やだんじり、獅子舞の運営費、衣装代、祭具の維持など

- 表書き例:「御花代」「奉納」「御祝儀」

- 特徴:地域のつながりを示す寄付的な性格が強い

お布施(仏教寺院でのお金)

- 意味:読経や法要をお願いしたお礼として渡すお金

- 使われ方:僧侶への謝礼、寺院の運営費

- 表書き例:「御布施」

- 違いのポイント:お祭りの花代は「地域行事への協力」、お布施は「宗教行為への謝礼」

初穂料(神社でのお金)

- 意味:神社で祈祷やお参りをお願いした際に渡すお金

- 使われ方:お札・お守りの授与や祈祷料

- 表書き例:「初穂料」「玉串料」

- 違いのポイント:お祭り花代は「地域文化への寄付」、初穂料は「神様への奉納」

香典(葬儀で渡すお金)

- 意味:弔意を示すために渡すお金

- 使われ方:葬儀費用の一部補助、遺族への支え

- 表書き例:「御香典」「御霊前」

- 違いのポイント:花代はお祝いの性格、香典は弔事での支援 → 真逆の意味合い

町内会費・寄付金

- 意味:地域活動や共同施設の維持に使われるお金

- 使われ方:防災訓練・清掃・子ども会などの運営費

- 違いのポイント:町内会費は毎年定期的に徴収、花代はお祭りの時にスポットで発生

比較表にするとわかりやすい!

| 項目 | 主な場面 | 用途 | 表書き例 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 花代 | お祭り・地域行事 | お祝い・寄付 | 御花代・奉納 | 地域とのつながり |

| お布施 | 法要・読経 | 謝礼 | 御布施 | 僧侶へのお礼 |

| 初穂料 | 神社での祈祷 | 奉納 | 初穂料・玉串料 | 神様へのお供え |

| 香典 | 葬儀 | 弔意・支援 | 御香典・御霊前 | 弔事のお金 |

| 町内会費 | 年間の地域活動 | 維持費 | ― | 定期的に徴収 |

町内ごとに集めて一括で渡すこともあります。

地域特有の習慣を知ろう

町内会の文化と花代の関係

- お祭りは町内会や自治会ごとに支えられており、花代はその一部をまかなうための大切な収入源です。

- 地域によっては「花代集金日」を設け、役員が各家庭を回って集めることもあります。

- 花代を納めると「寄付者名簿」に名前が掲載されたり、お祭り当日に「のぼり」や「提灯」に名前が掲げられる地域もあります。

関西と関東の違い

- 関西(大阪・兵庫など)

- だんじり祭り、布団太鼓、獅子舞など派手でにぎやかな祭りが多い

- 花代も1万円以上の高額になることが珍しくなく、地域の「顔つなぎ」としての意味合いも強い

- 関東(東京・神奈川など)

- 神輿渡御や山車が中心で、比較的控えめな金額が多い

- 1,000円〜5,000円程度で十分とされる場合が多い

👉 この違いは「お祭りの規模」や「地域文化の華やかさ」によって大きく変わります。

東北・北陸地方の特徴

- 雪国では夏祭りが地域最大の楽しみで、花代に食べ物や酒を添える文化が残る地域もあります。

- 神楽や盆踊りの際に花代を渡す風習もあり、現金以外に「お米」や「野菜」を奉納する例も。

九州地方の特徴

- 博多祇園山笠や長崎くんちなど、歴史ある大規模祭りでは企業や町ごとに高額な花代を納めることが習慣化。

- 花代の額によって「お礼の席」や「ご招待」がある場合もあり、社交的・人間関係重視の性格が強い。

中部地方(愛知・岐阜・静岡など)

- 山車祭りが盛んな地域では、花代を出すと子どもや若者に配られる「ご褒美のお菓子」や小物がある。

- 「次世代にお祭りを伝える」という意味合いが強調され、子どもを喜ばせる工夫がされている。

地域社会における祭りの役割

- 花代は単なる寄付金ではなく、「地域の絆を強めるツール」です。

- お祭りに参加しない人でも、花代を出すことで「一緒にお祭りを作っている仲間」として認められます。

- 特に過疎化が進む地域では、花代の文化を通じて「地域のつながり」を守ろうという意識が高まっています。

伝統行事としての花代のあり方

- 花代は単なる金銭支援ではなく、伝統文化を次世代に伝える役割も担っています。

- 子どもたちが「花代をいただいたらお礼を言う」「町内で役割を果たす」などを学ぶ場にもなっています。

- 最近では「花代を電子マネーや銀行振込で受け付ける」地域も登場しており、伝統と現代の融合が進んでいます。

お祭り花代のトレンド・現代的な形

キャッシュレス決済の導入

- 最近では、地域によっては QRコード決済(PayPay・LINE Pay・楽天ペイなど) を導入するお祭りも増えています。

- 特に若い世代や遠方からの参加者にとって便利で、現金を持ち歩かなくても気軽に花代を渡せる点が好評です。

- ただし高齢者にはなじみが薄いため、現金と併用されているケースが多いのが実情です。

オンライン寄付・クラウドファンディング

- コロナ禍以降、お祭りが中止・縮小された地域では、クラウドファンディングを活用して花代を募る動きが広がりました。

- 「支援者の名前を提灯や横断幕に掲示」「記念品を贈呈」など、リターン付きの花代という新しいスタイルも登場しています。

- オンライン寄付は、地元を離れて暮らす人にとって「ふるさとを応援する手段」としても人気です。

企業協賛型の花代

- 地域企業が「〇〇商店より御花代」として高額を納め、のぼり旗やパンフレットに社名を入れる形式も増加。

- これは単なる寄付ではなく、広告宣伝+地域貢献という現代的な位置づけです。

- 企業と地域が共存する形で「お祭りの存続」に役立っています。

花代の使い道の透明化

- 昔は「どう使われているのかわからない」という声もありましたが、最近はSNSや町内会だよりで収支報告を行う地域が増えています。

- 「寄付がどう地域に還元されているのか」を明示することで、若い世代も安心して花代を出せるようになっています。

若い世代向けの工夫

- 子どもや学生が気軽に参加できるように、少額(100円〜500円)花代制度を取り入れる例もあります。

- 花代を出すと「お菓子券」や「オリジナルステッカー」がもらえるなど、参加の楽しみを広げる取り組みも増えています。

SNSと花代の融合

- お祭りの公式アカウントやLINEオープンチャットを通じて「今年の花代募集」「支援者紹介」を行う動きも登場。

- Instagramで「御花代ありがとうございました!」と投稿し、支援者がタグ付けされるなど、デジタル時代の感謝表現が広がっています。

花代文化のこれから

- 高齢化や人口減少により、従来の「一家で数千円」というスタイルを維持するのが難しくなっています。

- そこで「オンライン+現金」「少額でも歓迎」「企業や個人が柔軟に参加」という方向に変化しつつあります。

- 伝統を守りながら、新しい形を取り入れることが、今後の花代文化を支えていく鍵になりそうです。

12. 実際に使える文例集

封筒の表書き文例

お祭りの規模や雰囲気に応じて、次のような表記がよく使われます。

- 御花代

- 御祝儀

- 奉納

- 御寄附

- お祭り御礼

迷ったときは「御花代」が最も無難で広く使える表現です。

封筒の裏書き文例

裏面には住所や氏名を縦書きで書くのが基本です。

- 例1)

住所:〇〇市〇〇町1-2-3

氏名:山田 太郎 - 例2)ご家族で渡す場合

〇〇市〇〇町

山田家一同 - 例3)会社名義で渡す場合

株式会社〇〇商事

代表取締役 山田太郎

中袋の記入文例(表と裏)

- 表:

「金参千円也」

「金伍千円也」 - 裏:

住所:〇〇市〇〇町

氏名:山田 太郎

数字は漢数字(大字)を使うとより丁寧になります。

お礼状・カードに添えるひと言文例

花代を渡すだけでなく、ひと言メッセージを添えるとより好印象です。

個人の場合

- 「本日は素晴らしいお祭りに参加させていただき、ありがとうございました。」

- 「地域の皆さまのおかげで楽しいひとときを過ごせました。ささやかですが御花代をお納めいたします。」

家族の場合

- 「家族みんなで楽しませていただきました。ささやかながら御花代をお納めいたします。」

- 「子どもたちにとって大切な思い出となりました。今後ともよろしくお願いいたします。」

会社・団体の場合

- 「地域の発展を願い、ささやかではございますが御花代を奉納させていただきます。」

- 「社員一同、お祭りの成功を心よりお祈り申し上げます。」

SNSやカードでの現代的メッセージ例

最近はLINEやSNSで花代を送るケースもあり、短いメッセージを添えると温かみが増します。

- 「今年もお祭りが無事に開催されますように!」

- 「遠方からですが、応援しています。」

- 「地元の伝統をこれからも大切にしていきたいと思います。」

まとめ

- 表書きは「御花代」が基本、地域によっては「奉納」や「御祝儀」も。

- 裏書きは住所・氏名を丁寧に書くことで相手に親切。

- 中袋には金額と住所氏名を忘れずに。

- お礼やメッセージを添えると「気持ちが伝わる」ひと工夫に。

さいごに:お祭り花代を通じて得られるもの

地域とのつながりを深める意味

花代を渡すことで「お祭りを支える仲間」としてのつながりが生まれます。

お祭りの文化を次世代に伝える

小さな行動が大きな伝統を守ることにつながります。

楽しみながら学ぶお祭りの特性

花代は「地域を元気にする力」です。楽しい気持ちで参加することが一番のマナーです。