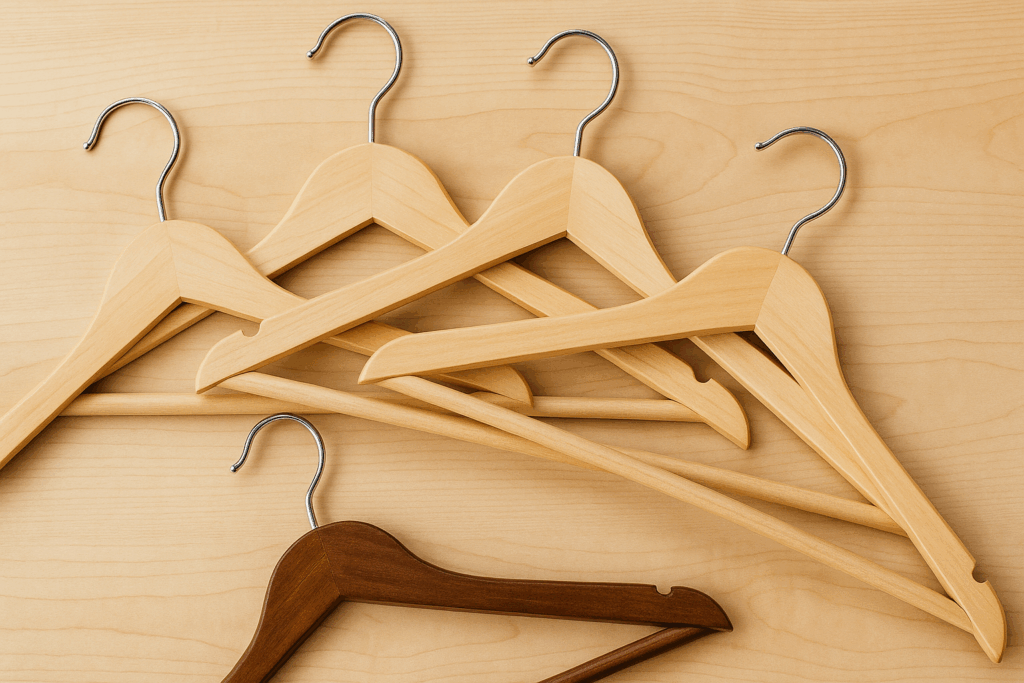

毎日の暮らしで当たり前のように使っているハンガー。

でも、昔は「衣紋掛け(えもんかけ)」や「えもん」と呼ばれていたことをご存じですか?

今では聞き慣れない言葉ですが、不思議と温かみがあって心に響く響き。

この記事では、ハンガーの歴史や日本ならではの呼び方、暮らしに役立つ使い方まで、やさしく解説していきます。

読んでいただければ、普段のハンガーも少し特別に感じられるはずです。

ハンガーの昔の呼び方とは?

「衣紋掛け(えもんかけ)」という言葉の由来

ハンガーが日本に入ってくる前、着物を掛ける道具は「衣紋掛け」と呼ばれていました。

「衣紋(えもん)」とは、衣服の襟元や身だしなみを指す言葉で、特に着物の襟元を整える所作「衣紋道(えもんどう)」にもつながります。

つまり「衣紋掛け」とは、「着物の襟元を美しく整えて保つための掛け具」を意味していたのです。

「えもん」と省略して呼ばれる親しみ

正式には「衣紋掛け」ですが、日常生活では「えもん」と短く呼ぶこともありました。

「えもんに掛けておいてね」というように、家族や使用人同士の会話で自然に使われていたのです。

この省略形が、どこか柔らかく耳に残る理由かもしれません。

実際の「衣紋掛け」の形

現代のハンガーのような曲線的なデザインではなく、

- 竹や木の棒を横に渡したもの

- 折りたたみ式のシンプルな木枠

などが主流でした。

旅館の部屋に置かれている木製の「衣紋掛け」を思い浮かべると、イメージしやすいですね。

生活の中での役割

衣紋掛けは単に服を掛けるだけでなく、

- 客人が羽織をかける

- 翌日着る着物を用意して吊るす

- 湿気を避けて風を通す

といった役割もありました。

つまり「衣紋掛け」は、暮らしの中で衣服を大切にする日本人の心を映す道具でもあったのです。

今も心に響く理由

「衣紋掛け」という言葉には、衣服を「ただ掛ける」以上に「大切に扱う」意識が込められています。

現代の「ハンガー」という外来語よりも、どこかしっとりとした温かみがあるのはそのためでしょう。

旅館や祖父母の家で見かけると、懐かしさと安心感を覚える方も多いはずです。

👉 このように、「衣紋掛け」という呼び方には 言葉の由来・形状・生活文化・心に残る理由 が含まれており、単なる昔の呼び名以上の意味を持っていることが分かります。

ハンガーの歴史と語源

ハンガーの語源

「ハンガー(hanger)」という言葉は、英語の hang(掛ける)に由来します。

つまり「掛けるもの」「吊るす道具」という、とてもシンプルな意味を持つのです。

最初は木の棒や釘に掛ける習慣から始まり、それが道具として形を持つようになりました。

世界でのハンガーの誕生

19世紀半ばのアメリカで、ハンガーの原型が生まれたといわれています。

特に有名なのが、1850年代に発明された肩の形を再現したハンガー。

さらに1903年にはアメリカ人アルバート・パークハウスが、針金を曲げて作った「ワイヤーハンガー」を考案しました。

この簡単な構造が一気に広まり、工場やクリーニング店でも使われるようになったのです。

ヨーロッパでの進化

ヨーロッパでは宮廷文化の影響もあり、衣服を型崩れさせないための木製ハンガーが好まれました。

特にスーツやドレス用に厚みを持たせたハンガーは、今でも高級仕立て服の保存に使われています。

つまり「ワイヤー型=大量生産向き」「木製型=高級服向き」という分かれ方が当時からあったのです。

日本への伝来と呼び方の変化

日本にハンガーが入ってきたのは 明治時代。

西洋の洋服文化が広まると同時に、ハンガーも必要とされるようになりました。

ただ、日本にはすでに「衣紋掛け」という文化があったため、

- 着物には「衣紋掛け」

- 洋服には「ハンガー」

と、用途に応じて呼び分けられるようになったのです。

この二重文化は、今でも旅館に行くと「衣紋掛け」があり、家庭では「ハンガー」を使う…といった形で残っています。

ハンガーの普及と生活の変化

昭和期に入り、洋服が一般家庭に浸透するとプラスチック製ハンガーが登場。

大量生産が可能になり、ほぼすべての家庭にハンガーが行き渡りました。

現在では、

- 省スペース用

- 滑り止め付き

- 折りたたみ式

- エコ素材

など、用途や暮らしに合わせた進化を続けています。

ハンガーの歴史が教えてくれること

ハンガーは、単なる生活道具ではなく「服装文化の変化」を映す存在です。

和服の「衣紋掛け」と、洋服の「ハンガー」。

どちらも人々が「衣服を大切に扱う心」から生まれた道具なのです。

日本に根付いた「衣紋掛け」の文化

江戸時代の暮らしと衣紋掛け

江戸時代、着物は毎日の生活に欠かせない衣服でした。

着物はシワや型崩れが起きやすいため、脱いだ後は木や竹で作られた「衣紋掛け」に掛けて保管するのが一般的でした。

座敷には衣紋掛けが置かれ、客人の羽織や上着を掛ける光景はごく自然なものでした。

単なる実用品ではなく、生活空間を整える道具としても大切にされていたのです。

着物と衣紋掛けの深い関係

着物は布地がやわらかく、折り目や襟元の形を崩さず保つことが重要でした。

そのため、衣紋掛けは「着物を美しく保つための必需品」として役立っていました。

- 正装用の着物は前日から衣紋掛けに掛けておき、自然にシワを伸ばす

- 湿気を避け、風を通して快適な状態に整える

といった工夫がされていたのです。

衣紋掛けは、衣服を尊重する心のあらわれでもありました。

和室や旅館に今も残る衣紋掛け

現代の家庭ではクローゼットとハンガーが主流ですが、旅館や和室のある家には今も衣紋掛けが残っています。

浴衣や羽織をかける木製の衣紋掛けは、旅先で「和の情緒」を感じさせてくれる存在。

祖父母の家で目にしたり、旅館で体験したことがある方も多いのではないでしょうか。

懐かしさや安心感を与えてくれるのも、衣紋掛けの魅力です。

文化的な背景と意味

「衣紋掛け」という名前には、日本人の美意識と礼儀作法が込められています。

- 衣服を大切にする心

- 生活空間を美しく整える工夫

- 客人を迎えるおもてなしの気持ち

こうした文化的背景が、今もなお「衣紋掛け」という言葉を魅力的に響かせているのです。

現代の暮らしで衣紋掛けを楽しむアイデア

衣紋掛けは「古い道具」と思われがちですが、今の暮らしに取り入れると意外に便利でおしゃれに使えます。

たとえば…

- インテリアとして活用:木製の衣紋掛けは、和モダンなインテリアのアクセントになります。

- 次の日の服を準備:翌日着る服をかけておけば、朝の準備がスムーズに。

- 来客用として:玄関や和室に置けば、コートや羽織を掛ける実用的なアイテムに。

- ディスプレイ家具として:お気に入りの着物やストールを掛けて、飾るように楽しむ。

こうした工夫をすれば、「衣紋掛け」は過去の道具ではなく、現代のライフスタイルにも馴染むアイテムとしてよみがえります。

言葉の響きと地域の呼び方

「衣紋(えもん)」という響きのやさしさ

「衣紋(えもん)」という言葉には、柔らかくてどこか懐かしい響きがあります。

日本語の中でも「ん」で終わる言葉は落ち着きを与えるとされ、聞く人の心にしっとり残ります。

「衣紋」はもともと着物の襟元を意味し、身だしなみを整える所作にもつながる言葉。

そのため「衣紋掛け」という呼び方自体に、衣服を大切に扱う気持ちや美意識が込められていたのです。

呼び名が表す親しみ

正式には「衣紋掛け」ですが、日常生活では短く「えもん」と呼ばれることもありました。

「えもんに掛けておいてね」というように、家族や日常の会話で自然に交わされるやり取りです。

この省略形には、堅苦しさがなく、親しみやすさや家庭的な温もりが感じられます。

地域ごとの呼び方の違い

日本各地には、ハンガーや衣紋掛けを表すさまざまな呼び方があります。

- えもんかけ:もっとも一般的な表現。着物の文化が根強い地域に多い。

- つるし:東北地方や一部の農村部で使われていた呼び方。単に「吊るすもの」という意味から。

- こものかけ:小物や和装小物を掛ける道具として区別する地域もある。

- はおりかけ:羽織や上着を掛ける用途に特化した呼び名。

地域や生活習慣によって呼び方が変わるのは、暮らしに根付いた言葉だからこそといえます。

呼び名に込められた文化の違い

「衣紋掛け」という呼び方は、衣紋=襟元を整えることから来ており、美意識や礼儀作法が背景にあります。

一方、「つるし」や「かけ」といった呼び名は、より実用的でシンプル。

つまり、呼び方の違いは地域ごとの価値観や生活感覚を映しているのです。

今に残る言葉の温もり

現代では「ハンガー」という外来語が一般的ですが、「えもんかけ」と聞くと懐かしさを感じる方も多いはず。

特に年配の方や和服に親しんできた方には、この言葉が生活の記憶と結びついています。

言葉には「音の響き」だけでなく「文化の記憶」も宿っているからこそ、今もなお心に響くのでしょう。

地域ごとの呼び方一覧

| 呼び方 | 主に使われた地域 | 特徴・ニュアンス |

|---|---|---|

| 衣紋掛け(えもんかけ) | 全国的(特に着物文化が盛んな地域) | 正式な呼び方。着物の襟元「衣紋」を整える意味が込められている。上品で丁寧な印象。 |

| えもん | 関西・関東など広域 | 衣紋掛けを省略した形。家庭内の日常会話で親しまれた呼び方。柔らかく、親しみやすい響き。 |

| つるし | 東北地方・農村部 | 「吊るす」から生まれた呼び名。実用的でシンプルな表現。素朴な暮らしぶりを感じさせる。 |

| はおりかけ | 中部・北陸など一部 | 羽織や上着を掛けるための道具として区別。用途を限定した呼び名。 |

| こものかけ | 京都・和装文化の地域 | 帯や和装小物を掛けるための道具を指すことも。着物文化が深い地域ならではの表現。 |

表から見えること

- 「衣紋掛け」=公式で上品な呼び方

- 「えもん」=家庭で使われた親しみやすい呼び方

- 「つるし」や「はおりかけ」=実用的で素朴な表現

つまり、呼び方ひとつとっても「文化のあり方」や「地域の暮らしぶり」が映し出されているのです。

ハンガーの種類と用途

素材別の特徴

ハンガーは素材によって、扱いやすさや衣類への影響が変わります。

- 木製ハンガー

高級感があり、型崩れしにくい。スーツやコートなど重みのある洋服に最適。

湿気を吸収しやすい木材を使ったものは、カビやニオイ対策にも役立ちます。 - プラスチック製ハンガー

軽くて価格も手ごろ。色やデザインが豊富で、家庭で最も普及しているタイプ。

ただし、重い服を長期間掛けると変形しやすい点には注意。 - 金属製(ワイヤー)ハンガー

薄くて省スペース。クリーニング店から返却されることも多い。

ただし細すぎると服が伸びやすく、型崩れの原因になるので注意が必要です。 - ベルベット・布張りハンガー

滑り止め効果があり、シルクやニットなどデリケートな素材に向いています。

見た目も上品でクローゼットを美しく整えたい方におすすめ。

形状別の特徴

素材だけでなく、形状も用途を大きく左右します。

- 厚みのある立体型

肩のラインを再現しており、スーツやジャケットに最適。

型崩れを防ぎ、シルエットをきれいに保ちます。 - 薄型ハンガー

クローゼットの省スペース化に便利。シャツやブラウスをたくさん掛けたいときに重宝します。 - クリップ付きハンガー

スカートやズボンを挟んで吊るせるタイプ。滑り止め付きなら跡がつきにくいのが特徴。 - 回転フック付きハンガー

フック部分が回転するため、クローゼットの中でも向きを変えやすい便利な仕様。

用途別のおすすめ

服の種類に合わせて選ぶと、衣類が長持ちします。

- スーツ・コート → 木製や厚みのある立体型

- シャツ・ブラウス → 薄型プラスチックや布張りハンガー

- ニット・セーター → 滑り止め付き布張りタイプ(肩が伸びにくいもの)

- スカート・パンツ → クリップ付きハンガー

- 着物 → 袖を広げられる伸縮式「和装ハンガー」

衣類収納におけるハンガーの役割

ハンガーは単なる「掛け具」ではなく、衣類を守るパートナー。

適切なハンガーを選ぶことで、

- 型崩れ防止

- シワ予防

- 衣服の寿命を延ばす

といった効果があります。

収納スペースに合わせたハンガーを使うと、クローゼット全体が見やすく整い、毎日のコーディネートもスムーズになります。

デザインと収納の進化

昔ながらのハンガーデザイン

もともとのハンガーは木や針金を曲げただけのシンプルな形。

当初は「服を掛ける」という機能に特化しており、見た目よりも実用性が重視されていました。

しかし、服装文化の発展とともに「美しく収納する」ことが求められるようになり、デザインも進化していきました。

現代のデザインの変化

近年は、ハンガーもただの道具ではなくインテリアの一部として意識されるようになっています。

- スタイリッシュな木製ハンガー

- カラフルでポップなプラスチックハンガー

- クローゼットの統一感を出すモノトーンデザイン

など、暮らしの雰囲気に合わせて選べる時代になりました。

収納スペースを考慮した進化

日本の住宅事情に合わせて、省スペース型のハンガーが数多く登場しています。

- 薄型ハンガー:シャツやブラウスを省スペースで収納

- 連結ハンガー:縦に連結でき、限られたクローゼットでも大量収納が可能

- 折りたたみ式ハンガー:旅行や出張に便利

- 回転フック付き:クローゼットの奥でも取り出しやすい

こうした工夫により、収納効率と使いやすさが大きく向上しました。

海外と日本の違い

- 海外(特に欧米)

クローゼットが広いため、厚みのある木製ハンガーや立体的なデザインが主流。スーツやドレスをきれいに保つことが重視されます。 - 日本

押し入れや小型クローゼットが多いため、薄型や省スペース設計のハンガーが発達。収納効率が最優先される傾向があります。

住まいの違いが、ハンガーの進化にも表れているのです。

サステナブル素材と最新トレンド

最近は環境意識の高まりから、エコ素材のハンガーも注目されています。

- 竹や木を再利用したもの

- リサイクルプラスチックを使ったもの

- 金属と布を組み合わせた長寿命タイプ

さらに、滑り止め加工・消臭機能付き・アロマ機能付きなど、機能性をプラスした商品も登場。

ハンガーは単なる収納具から、暮らしを快適にするアイテムへと進化しているのです。

ハンガー進化のまとめ

- 「掛けるだけ」から「美しく、効率的に収納する」へ進化

- 住宅事情やライフスタイルに合わせたデザインが増加

- 環境や健康を意識した新素材・新機能も登場

ハンガーの進化を見ると、時代ごとの「暮らしの価値観」まで映し出されていることがわかります。

暮らしに役立つハンガー活用術

型崩れを防ぐ!正しいハンガーの使い方

ハンガーの選び方ひとつで、お気に入りの服の寿命が大きく変わります。

- 肩幅に合ったハンガーを選ぶ:小さすぎると肩が落ち、大きすぎると服が伸びてしまう。

- 厚みのあるハンガーを使う:ジャケットやコートは厚手の立体型で型崩れを防ぐ。

- 滑り止め付き:キャミソールやシルクなど、ずれやすい服には必須。

ハンガーを「とりあえず掛ける」ではなく、「服に合った形を選ぶ」ことが大切です。

収納を効率化するアイデア

クローゼットのスペースを有効活用するには、ハンガーの工夫が役立ちます。

- 連結ハンガー:縦に繋げて、省スペースで収納可能。

- 回転式フック:掛けたまま向きを変えられるので、出し入れがスムーズ。

- 折りたたみハンガー:旅行や出張で便利。持ち運びしやすく、現地でも型崩れ防止に。

- 多機能ハンガー:スカーフやベルト、小物をまとめて掛けられるものは整理整頓に◎。

「掛ける」だけでなく「収納する」まで意識すると、毎日のコーディネートがぐんと楽になります。

ハンガーのお手入れと長持ちのコツ

ハンガーそのものをきれいに保つことも、服を守る秘訣です。

- 木製ハンガー:乾いた布でこまめに拭くとカビ防止に。

- プラスチック製:汚れたら水拭きで清潔に。

- 金属製:湿気で錆びやすいため、乾燥した場所に保管。

服と同じように、ハンガーにもお手入れをしてあげると長く使えます。

意外なハンガー活用術

実はハンガーは、収納以外にも役立つ道具です。

- ストールやマフラーの整理:丸めて掛けると取り出しやすい。

- 靴の型崩れ防止:ワイヤーハンガーを曲げて靴の中に入れると簡易シューキーパーに。

- 乾燥用アイテム:洗濯物を干すとき、タオルや靴下を複数まとめて掛けられる便利グッズにアレンジ。

- DIY活用:針金ハンガーはリース作りやクラフト材料にも使える。

ちょっとした工夫で「収納道具」以上の使い方ができるのも、ハンガーの魅力です。

ハンガー活用のまとめ

- 洋服ごとに最適なハンガーを選ぶ

- クローゼットの収納効率を上げる

- ハンガー自体のお手入れも忘れずに

- 収納以外のアイデア活用も取り入れる

ハンガーを上手に使うことは、洋服を大切に扱い、暮らしを快適に整える第一歩になります。

昔の呼び方が今も心に響く理由

音のやさしさ ─ 「衣紋(えもん)」がもつ余韻

「えもん」は母音が多く丸い響き。口を強く閉じない音が続くため、やわらかく、穏やかな印象を受けやすい言葉です。外来語の「ハンガー」よりも角が立たず、暮らしに溶け込む“日常語”の心地よさが残ります。

生活の記憶を呼び起こすノスタルジー

祖父母の家、旅館の和室、木の香り──。衣紋掛けと一緒にあった情景の記憶が、言葉を聞くだけでよみがえります。物だけでなく場の空気や温度まで思い出させる“記憶のトリガー”になっているのが、心に響く理由のひとつです。

日本の美意識と作法に根ざす言葉

「衣紋」は襟元を整える所作とも結びつく語。そこには“衣を尊ぶ・姿を整える”という価値観が含まれています。単なる道具名ではなく、丁寧に暮らす姿勢まで含意するため、現代の私たちにも美しく響きます。

材の手触りまで思い出させる語感

衣紋掛けは木や竹で作られたものが多く、木肌の温かさや静かな佇まいを連想させます。言葉が素材の記憶(手触り・匂い・重み)と結びついている点も、情感を強めるポイントです。

省略形が生む“親しさ”

「衣紋掛け」→「えもん」と短く言い換えると、家族の会話に近い距離感が生まれます。呼びやすく、伝わりやすい。“家庭語”の温度が、優しい印象をもたらします。

“スロー”への共感と時代性

せわしない日々の中で、ゆっくり整える・丁寧に掛けるという行為そのものに価値を感じる人が増えています。衣紋掛けはスローダウンの象徴。昔の言葉が、今の暮らしの理想と響き合っているのです。

言葉がスイッチになる心理効果

「えもんに掛ける」と口にするだけで、背筋を整え、ものを大切に扱うモードへ切り替わります。行動の質を上げる“丁寧スイッチ”として働く点も、心に残る理由です。

「衣紋掛け」は音のやさしさ・生活の記憶・美意識・素材の記憶・丁寧スイッチが重なった言葉。

だからこそ、今も私たちの心にやわらかく響き続けるのです。

ハンガーに関するよくある質問(Q&A)

Q1. ハンガーはどのくらい使えるの?

A. 素材によって寿命が変わります。

- 木製ハンガーは丈夫で10年以上使えることもあります。

- プラスチック製は数年で割れたり歪んだりすることがあるので、早めの交換が安心。

- 金属製は長持ちしますが、湿気の多い場所ではサビに注意しましょう。

👉 服を守るためにも、見た目が劣化したり強度が落ちてきたら買い替え時です。

Q2. ハンガーの正しい保管方法は?

A. ポイントは「湿気を避けること」。

- 木製ならカビを防ぐために、風通しの良い場所で使用・保管を。

- プラスチック製は直射日光に当て続けると劣化しやすいので注意。

- 金属製は濡れたまま服を掛けないようにすれば、サビ防止になります。

ちょっとした気配りで、ハンガー自体も長持ちします。

Q3. 旅行や出張にはどんなハンガーが便利?

A. 折りたたみ式や軽量タイプがおすすめ。

スーツやブラウスをきれいに持ち運べる携帯用ハンガーは、型崩れ防止に役立ちます。

特に、折りたたむと手のひらサイズになるタイプは、荷物を減らしたい女性に人気です。

Q4. ニットやセーターはどう掛ければいいの?

A. 普通のハンガーだと伸びやすいので工夫が必要です。

- 滑り止め付きの布張りハンガーを使う

- 半分に折ってハンガーに掛ける「二つ折り収納」をする

この方法なら肩の伸びや型崩れを防げます。

Q5. 服が滑り落ちて困るときは?

A. 滑り止め付きハンガーに変えるか、手作り対策も。

市販のベルベットハンガーやゴム加工付きはとても便利。

また、簡単な方法としてハンガーの肩部分に輪ゴムを巻くと、即席の滑り止めになります。

Q6. クローゼットがぎゅうぎゅうで整理できません…

A. 省スペース用のハンガーを活用しましょう。

- 縦に連結できるハンガー

- 複数のスカートやパンツを掛けられる多段式

- 回転式で出し入れしやすいタイプ

こうした工夫で「収納力」も「見やすさ」もぐんとアップします。

Q&Aまとめ

ハンガーは毎日使う身近な道具だからこそ、ちょっとした工夫が快適さにつながります。

寿命や保管方法を知っておくだけで、洋服を長く美しく保つことができますよ。

まとめ|暮らしに息づく「衣紋掛け」の心

ハンガーの昔の呼び方「衣紋掛け(えもんかけ)」には、単なる道具以上の意味が込められていました。

着物を美しく保つために生まれた工夫であり、衣服を大切にする日本人の心そのものを表しています。

現代の私たちは「ハンガー」という外来語を日常的に使っていますが、「えもん」という響きを耳にすると、どこか懐かしく、やさしい気持ちになりますよね。

それはきっと、旅館で浴衣を掛けた思い出や、祖父母の家で見かけた木製の衣紋掛けの姿と結びついているからでしょう。

ハンガーは今も進化を続け、省スペース型やエコ素材のものなど、暮らしをより便利にしてくれるアイテムになっています。

けれど「衣紋掛け」という昔の呼び名を知ることで、日々の暮らしにちょっとした温かさや丁寧さを取り戻せるのではないでしょうか。

大切な洋服を掛ける時間が、ほんの少し豊かなひとときに変わる。

そんな心を映す小さな道具として、ハンガーを見直してみるのも素敵ですね。