「東京近郊ってどこまでを指すの?」と疑問に思ったことはありませんか?

旅行ガイドやニュース、さらには不動産広告でもよく目にする言葉ですが、実際の範囲や意味はあいまいに感じる方も多いはずです。

この記事では、公式な定義から生活・観光・アクセスまで、初心者の方でもわかりやすく「東京近郊」を解説していきます。

首都圏や関東との違いを整理しながら、女性やご家族でのお出かけに役立つ情報も盛り込んでいますので、ぜひ最後までお読みくださいね。

東京近郊とは?その定義と意味

東京近郊という言葉のあいまいさ

「東京近郊」という言葉は、実はとても便利に使われていますが、厳密な境界線ははっきりしていません。

不動産広告や旅行ガイド、ニュース記事などで耳にしますが、使う立場や文脈によって意味合いが少しずつ変わるのが特徴です。

たとえば…

- 旅行ガイド → 「東京から日帰りで行ける観光エリア」

- 不動産広告 → 「都心まで通勤可能なベッドタウン」

- 行政や統計 → 「総務省が定めた生活圏」

このように、状況によって“近郊”のイメージは変わるのです。

一般的な目安

日常的に「東京近郊」と言ったとき、多くの人が思い浮かべるのは、東京駅から電車や車でおおよそ1時間前後の範囲です。

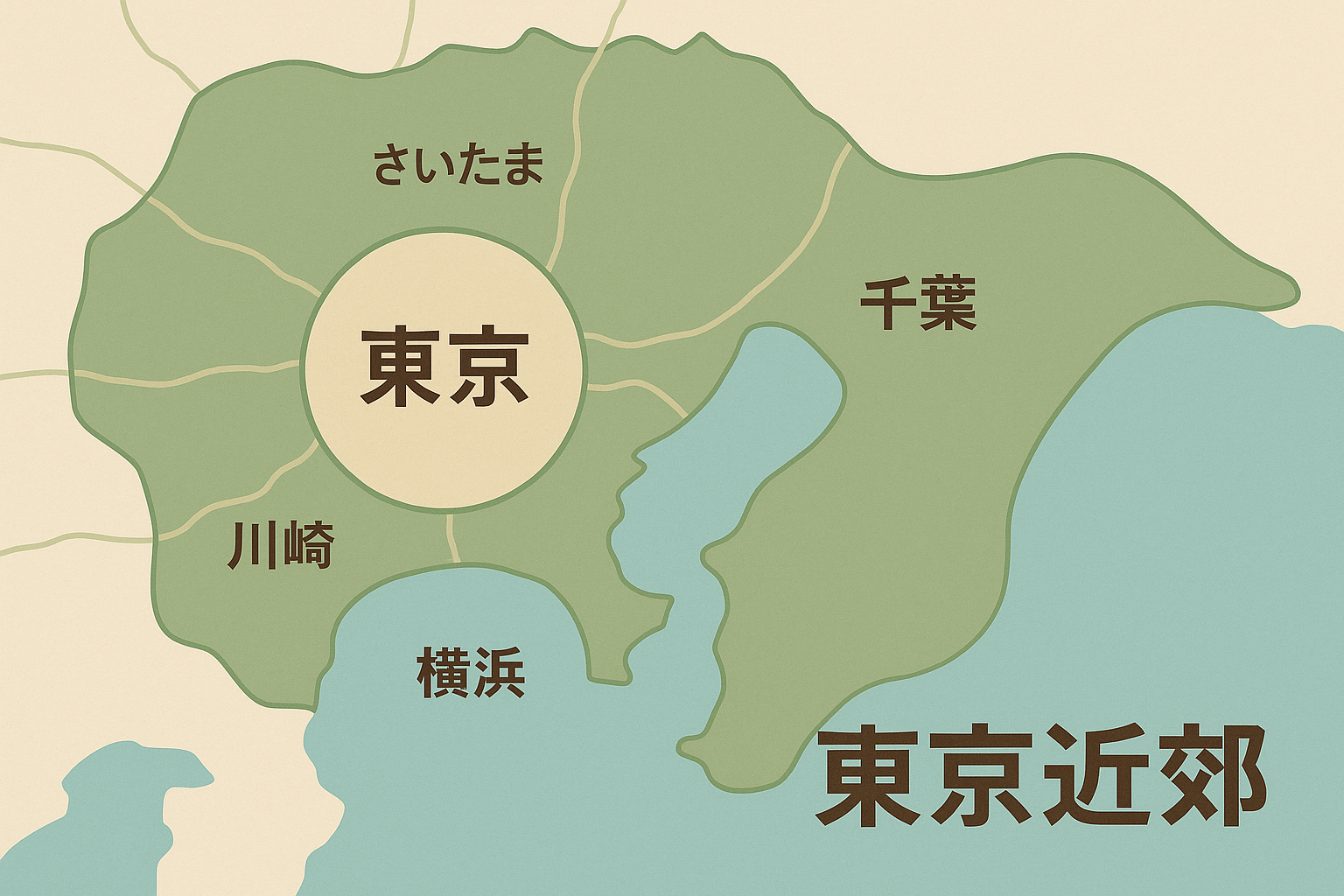

この範囲には、横浜・川崎・千葉・さいたまなど、大都市や住宅地が含まれます。

「東京に通いやすいかどうか」「休日に日帰りできるかどうか」という点が、近郊と呼ばれるかどうかの基準になっているのですね。

公式な定義(総務省)

統計を扱う総務省では、「東京大都市圏」という定義の中で「東京近郊区分」を設定しています。

この区分には、人口や交通の結びつきを基準に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部が含まれています。

ポイントは、ただ地理的に近いだけでなく、生活圏として東京と強く結びついていること。

たとえば埼玉県の南部や千葉県の西部などが典型的です。

鉄道の定義(JR)

鉄道会社のJRでは、運賃計算や切符のルールに使う「東京近郊区間」という制度があります。

この場合の「近郊」はさらに広範囲で、茨城・栃木・群馬など、東京から電車で2時間程度かかる地域まで含まれるのが特徴です。

つまり、生活・観光・鉄道など、見る角度によって「東京近郊」の範囲は大きく変わってきます。

まとめ

- 「東京近郊」は、日常では東京から1時間圏内が目安

- 行政上の定義は「生活圏として東京に強く結びついた地域」

- 鉄道の定義ではさらに広い範囲を含む

- 文脈によって意味が変わるため、使われ方に注意が必要

東京近郊に含まれる地域と都市

東京近郊のエリアはどこまで?

「東京近郊」と一口に言っても、その範囲はとても広く、人によってイメージも異なります。

ただし、多くの場合 東京都に隣接する神奈川・埼玉・千葉の都市部 が中心とされます。

都心から1時間程度でアクセスでき、通勤・通学や買い物、レジャーなどで東京と強くつながっている地域が含まれるのです。

神奈川県の主要都市

- 横浜市:観光スポットが多く、ビジネスの拠点としても有名。東京から電車で30分程度。

- 川崎市:羽田空港や品川に近く、通勤にも便利な都市。商業施設や工業エリアも充実。

埼玉県の主要都市

- さいたま市:新幹線が停まる大宮駅を中心に発展し、東京のベッドタウンとしても人気。

- 川口市・戸田市:荒川を挟んで東京都と接しており、まさに東京と地続きのような生活圏です。

千葉県の主要都市

- 千葉市:東京駅から電車で約40分。幕張メッセや海浜エリアもあり、ビジネスと観光の両方で注目されます。

- 市川市・船橋市・浦安市:東京メトロ東西線やJR総武線を利用すれば都心までスムーズにアクセス可能。東京ディズニーリゾートがある浦安市も「東京近郊」の代表です。

東京都内の「近郊」とされる地域

- 多摩地域(立川・八王子・町田など):都心からは少し離れますが、JR中央線や京王線、小田急線などでアクセスしやすく、生活圏として人気。

- 西東京エリア:緑が多く落ち着いた住環境で、子育て世帯に選ばれることも多い地域です。

エリアごとの特徴

- 神奈川エリア:都会的で国際色豊か。観光・ショッピング・ベイエリアの景色を楽しめる。

- 埼玉エリア:住宅地として発展し、都心までの通勤が便利。大宮や川越のように歴史・文化も味わえる。

- 千葉エリア:海や自然も近く、ディズニーや幕張メッセなどエンタメ要素が強い。

まとめ

東京近郊は「ただ近い」というだけではなく、生活・観光・ビジネスの結びつきが強い地域が中心です。

横浜やさいたま、船橋や立川といった都市は、それぞれに個性がありながらも東京と深く関わり、近郊エリアを形づくっています。

JR「東京近郊区間」とは?

JRが定める「東京近郊区間」とは

「東京近郊区間」とは、JRが運賃計算や切符のルールに使っている特別なエリアの名称です。

この区間に入ると、切符を買うときや乗車ルールが少しシンプルになり、利用者にとって便利になる仕組みが用意されています。

主な特徴

- 運賃計算の特例がある

近郊区間内の移動では、経路が複数あっても「最短の経路で計算」されます。

そのため、行きと帰りで違う路線を使っても、追加料金がかからないケースがあります。 - 広いエリアをカバー

東京駅を中心に、茨城・栃木・群馬・山梨・静岡の一部まで含まれています。

つまり「東京近郊」といっても、JRの定義では私たちが普段イメージするよりもかなり広い範囲に及んでいるのです。 - 通勤・通学にも便利

多くの人が使う首都圏の通勤路線が含まれており、通勤定期券や学生の定期券もこの仕組みの恩恵を受けています。

具体的な範囲

「東京近郊区間」に含まれる代表的な駅や地域をいくつか挙げると…

- 神奈川県:横浜・小田原

- 千葉県:千葉・銚子

- 埼玉県:大宮・高崎

- 栃木県:宇都宮

- 茨城県:水戸

- 山梨県:甲府

- 静岡県:熱海

これを見ると、普段「東京近郊」と聞いて想像するよりも、ずっと広い範囲まで入っていることがわかりますね。

注意点

- 「近郊区間」=「生活圏の近郊」とは限らない

JRの制度上の呼び名なので、一般的に使われる「東京近郊」と混同しないように注意が必要です。 - お得な反面、制限もある

経路が自由な分、途中下車できないルールもあるので、旅行や観光で使うときは確認が大切です。

まとめ

JRの「東京近郊区間」は、利用者が便利に移動できるように作られた運賃制度上の仕組みです。

観光ガイドでいう「東京近郊」とは意味が違いますが、通勤やおでかけに役立つ大切な制度として覚えておくと便利です。

首都圏・関東との比較で見る東京近郊

まずは関係を“ひと目で”

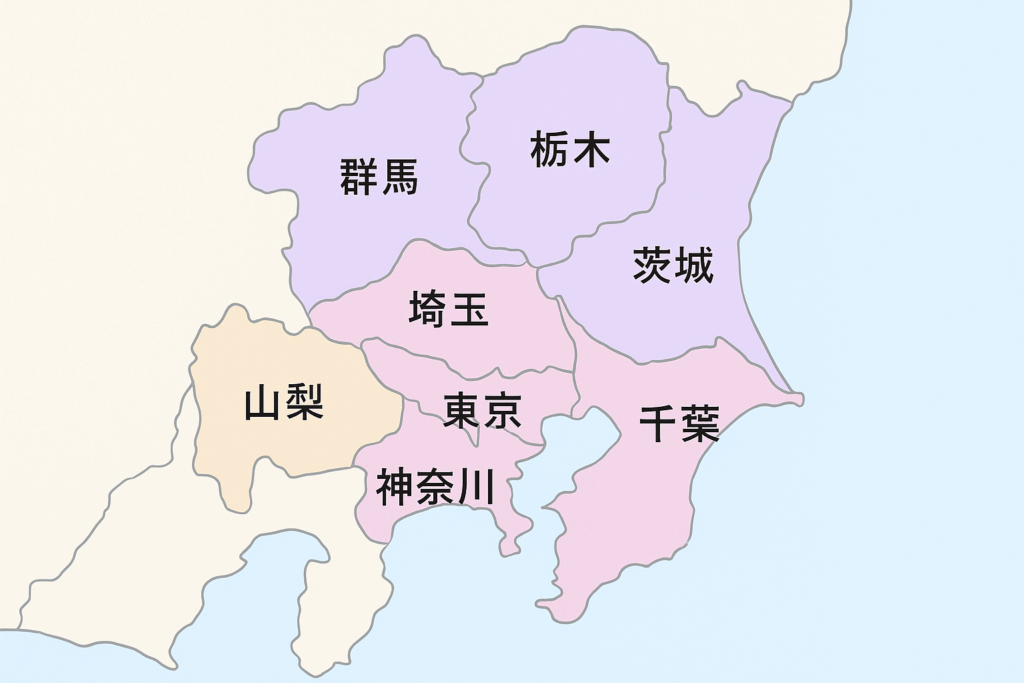

- 関東 … 1都6県(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬)の地理区分

- 首都圏 … 行政・都市計画で使う広めの生活圏/経済圏(一般には「1都3県」中心、文脈により北関東や山梨を含める説明も)

- 東京近郊 … 明確な法的定義はなく、東京と日常的に行き来しやすい圏(概ね1時間前後)を指す“実務的な言い方”

イメージ:

東京近郊 ⊂ 首都圏(の中心部) ⊂ 関東

用途別に“意味のズレ”を理解する

観光・日帰りの文脈

- 東京近郊:東京から日帰り可(概ね片道〜1時間半)の観光地(例:鎌倉・箱根・秩父・日光)

- 首都圏:東京中心に人の動きが活発な都市圏。観光紹介でも“広域”として使われやすい

- 関東:地理全体の紹介。範囲が広く、日帰りでは難しい先も含む

住まい・通勤の文脈

- 東京近郊:都心へ通勤通学60分前後が現実的(例:川崎・横浜・市川・浦安・川口・さいたま など)

- 首都圏:ベッドタウンを含む広い通勤圏(北関東からの新幹線通勤なども話題)

- 関東:行政・統計の地域括り。通勤利便は場所によって大きく差

鉄道・運賃制度の文脈(JR)

- 東京近郊(JR近郊区間):運賃計算上の特例エリア。私たちの“体感の近郊”より広め(宇都宮・高崎・水戸・甲府・熱海・銚子など)

“距離”よりも“時間と結びつき”で見るのがコツ

判断軸の例

- 所要時間:東京駅・新宿駅など主要ハブまで60〜90分

- 結びつき:通勤通学率・買い物・医療・娯楽で東京依存度が高いか

- 運行頻度:ラッシュ時の本数、快速・特急・私鉄直通の有無

- 生活コスト:家賃・物価・駐輪・駐車のしやすさ

指標で比べる:実用ミニ比較表

| 観点 | 東京近郊 | 首都圏 | 関東 |

|---|---|---|---|

| 主な意味 | 東京と日常往来しやすい圏 | 東京中心の広域生活・経済圏 | 地理区分(1都6県) |

| 目安時間 | ~約60–90分 | 〜2時間超も含む | 時間要件なし |

| 典型エリア | 川崎・横浜・浦安・市川・川口・さいたま・立川 など | 1都3県+文脈で北関東・山梨など | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬 |

| 使われ方 | 不動産・観光・暮らし | 経済・都市計画・報道 | 天気・地理・統計 |

| 鉄道制度との関係 | 体感近郊≠JR近郊区間 | — | — |

ケースで理解:どちらの言い方が合う?

- 不動産広告:「東京近郊のベッドタウン」

→ 都心60分前後・生活圏での利便性を強調 - 観光サイト:「東京近郊・日帰り旅特集」

→ 乗換少なく、朝出発で夕方帰れるスポット - 経済ニュース:「首都圏の人口動向」

→ 1都3県を中核とした広域データ - 天気予報/地理:「関東で大雨」

→ 1都6県の広域現象

“東京近郊らしさ”を決める4つの視点

- アクセス:ターミナル直結の私鉄・JR快速/相互直通

- 生活密度:都心志向の買い物・通院・通学の流れ

- 時間コスト:片道60〜90分が日常運用できるか

- 価格感:家賃・駐輪・定期代のバランス

目安として、横浜・川崎・浦安・市川・川口・さいたま・立川・町田などは“東京近郊”の代表格。

宇都宮・高崎・水戸・甲府はJRの“近郊区間”に入る一方、生活感覚では“広域首都圏寄り”。

迷ったらこのフレーズ

- 暮らし・住まいを語る→「東京近郊」

- 広域の統計・経済を語る→「首都圏」

- 地理・天気・歴史を語る→「関東」

まとめ(やさしく一言)

「東京近郊」は“時間と結びつき”で決まる実用的な言い方、

「首都圏」は“東京中心の広い生活圏”、

「関東」は“地理のまとまり”。

文脈に合わせて言葉を選ぶと、伝わり方と情報の正確さがグッと上がります。

東京都内から見た「近郊」の暮らし

都心に隣接する「近郊」のエリアとは?

東京都内から見た「近郊」とは、都心から電車で30分〜1時間ほどで行ける周辺エリアを指すことが多いです。

例えば…

- 西側 → 杉並区・練馬区を越えて、三鷹・立川・八王子(中央線沿線)

- 南側 → 品川区から大田区を越えて、川崎・横浜方面

- 北側 → 北区や板橋区から荒川を越え、川口・さいたま方面

- 東側 → 江戸川区から千葉県市川市・船橋市・浦安市方面

これらはすべて「東京からすぐ行けるけど、ちょっと落ち着いた暮らしができる場所」として人気です。

通勤・通学のしやすさ

東京近郊の暮らしを考える上で大切なのは、アクセスの良さです。

- JR中央線・京王線・小田急線 → 新宿への通勤に便利

- 東急線・京急線 → 渋谷・品川方面にアクセスしやすい

- 東武線・西武線 → 池袋方面に直通

- 東京メトロや私鉄の相互直通運転 → 1本で都心に着けるルートが増加

「ドア to ドアで1時間以内」が実用的な目安とされるため、近郊エリアに住んでいても都心の学校や職場に通いやすいのが魅力です。

家賃と住環境の違い

- 都心部(港区・渋谷区・千代田区など) → 家賃が高めでワンルームでも10万円を超えることも

- 近郊部(立川・町田・川口・市川など) → 家賃が抑えられ、同じ予算で広めの間取りや新しい物件が選びやすい

特にファミリー層や新婚さんにとって、「東京近郊に住む」という選択は家賃と住環境のバランスが取れる暮らし方になります。

子育て世帯に人気の近郊エリア

- 多摩地域(立川・府中・国立など) → 公園や自然が多く、子育て支援が手厚い

- 埼玉南部(川口・さいたま市) → 大型商業施設が充実し、都心への通勤も便利

- 千葉西部(市川・浦安) → 東京ディズニーリゾートや大きな公園があり、休日の楽しみも豊富

安心して子育てできる環境があるため、近郊は「郊外移住」の選択肢としても注目されています。

女性目線での「暮らしやすさ」

近郊に住むと…

- 買い物:大型ショッピングモールやアウトレット、地元商店街が使いやすい

- 自然:都心より緑が多く、ウォーキングやピクニックもしやすい

- 安全面:比較的落ち着いた住宅街が多く、子育てや一人暮らしでも安心感がある

「都心で働く+近郊で暮らす」というスタイルは、メリハリあるライフスタイルを作れるのも魅力です。

まとめ

東京都内から見た「近郊の暮らし」は、

- 都心まで1時間以内のアクセス

- 家賃や生活コストの安さ

- 自然や子育て環境の充実

という3つのメリットが揃ったエリアといえます。

「便利さ」と「ゆとりある暮らし」の両方を求める方にとって、東京近郊はとても魅力的な選択肢になっています。

東京近郊の観光スポットと魅力

歴史と風情が楽しめるスポット

- 鎌倉

古寺巡りや自然豊かな散策コースがあります。鶴岡八幡宮や長谷寺、由比ヶ浜の海など、四季を通じて美しい風景が楽しめるので、初心者でも気軽に訪れやすいです。 - 日光

江戸時代からの社寺建築や自然景観が魅力。世界遺産の東照宮・輪王寺・二荒山神社などがあり、「自然+文化」の両方を楽しめます。 - 秩父・奥多摩

自然好きな方におすすめ。山歩きや川遊び、温泉もあり、週末のリトリートにぴったりです。秩父夜祭や奥多摩湖の紅葉など、季節ごとの美しさも魅力。

リラックスのための温泉と自然

- 箱根

雰囲気ある旅館や彫刻の森美術館など、文化と温泉の両方を楽しめます。箱根湯本で足湯をするだけでも気持ちが安らぎます。 - 草津・湯河原・伊香保

遠くまで行かなくても、アクセスが比較的良い温泉地でゆったりした時間を過ごせます。温泉街散歩やお土産探しも楽しいです。 - 海辺と自然公園

湘南・三浦半島・房総半島などは海の景色を楽しめる場所。特に夏の海水浴や海沿いのドライブが心地よいです。

食文化・体験型スポット

- ご当地グルメ

- 横浜中華街での中華料理

- 川越のさつまいもスイーツ・蔵造りの街並み

- 千葉の海鮮料理(寿司・浜焼きなど)

- 果物狩り・農園体験

いちご狩り・ぶどう狩り・梨狩りなど、季節に応じた体験型観光が多くあります。子ども連れでも楽しめます。 - 文化体験

茶道、陶芸、着物レンタルで古風な街並み散歩など。京都よりは手軽で、「和」を感じる体験ができる場所が意外と近くにあります。

季節ごとのおすすめスポット

| 季節 | スポットの例 | 魅力ポイント |

|---|---|---|

| 春 | 上野公園・千鳥ヶ淵の桜 | 東京近郊で桜の名所をふらっと見に行ける |

| 夏 | 湘南の海・夏祭り・花火大会 | 海風、夜の風物詩、涼を感じる |

| 秋 | 奥多摩・秩父の紅葉 | 山の色づきと静かな温泉が心に優しい |

| 冬 | 箱根・伊香保などの温泉街 | 露天風呂・雪景色が非日常感を演出 |

女性目線での魅力ポイント

- アクセスの良さ:公共交通機関(電車・バス)が使いやすいスポットが多い

- ショップ・カフェの充実:おしゃれなカフェや雑貨店が多く、散歩がてら楽しめる

- 宿泊施設の選択肢が豊富:温泉旅館からゲストハウスまで、自分のスタイルに合う宿が見つかる

- 写真映えする風景:海・山・神社など、SNSで映える風景スポットが多い

注意点・混雑対策

- 週末・連休は混むことが多いので、朝早めに出発するか平日を選ぶとゆったり過ごせます。

- 人気スポットは季節によって営業時間やアクセス方法が変わることがあるため、事前チェックをおすすめします。

- 天候の変わりやすい季節は服装・持ち物に余裕を持って計画しましょう。

まとめ

東京近郊には、「歴史・自然・温泉・食・文化体験」といった多彩な魅力がコンパクトに詰まっています。

近場のお出かけであっても、“旅をしているような心豊かな時間”を過ごせるスポットがたくさんありますよ。

日帰り・週末で楽しむ東京近郊

日帰りで気軽に行けるスポット

東京近郊には、朝出て夕方に帰れるお出かけ先がたくさんあります。

- 高尾山(東京・八王子)

ケーブルカーやリフトもあり、初心者でも安心。四季の自然や山頂からの景色は癒し効果抜群です。 - 鎌倉・江ノ島(神奈川)

古寺巡りと海辺散策を一度に楽しめます。カフェや雑貨屋も多く、女子旅にぴったり。 - 川越(埼玉)

「小江戸」と呼ばれる蔵造りの街並みや、さつまいもスイーツが人気。和服レンタルで街歩きもおすすめ。

週末プチ旅行におすすめの場所

泊まりがけで出かければ、さらにゆったり過ごせます。

- 箱根(神奈川)

温泉はもちろん、美術館めぐりや芦ノ湖クルーズも魅力。夜は星空を見ながら露天風呂も楽しめます。 - 秩父・長瀞(埼玉)

渓流下りやキャンプ、星空観賞など、自然体験がいっぱい。夜は秩父神社周辺でご当地グルメも。 - 日光(栃木)

世界遺産の東照宮や中禅寺湖、華厳の滝など、歴史と自然が同時に楽しめるエリアです。

季節ごとの楽しみ方

- 春:千鳥ヶ淵や昭和記念公園で桜を満喫。秩父の芝桜も有名です。

- 夏:湘南の海や三浦半島で海水浴。夜は花火大会が各地で開催されます。

- 秋:奥多摩・高尾山・秩父で紅葉狩り。涼しい風と鮮やかな山の色づきが魅力。

- 冬:箱根や伊香保の温泉でゆったり。クリスマスイルミネーションを横浜みなとみらいで楽しむのも素敵です。

家族向けプラン

- サンリオピューロランド(多摩)や東武動物公園(埼玉)など、子どもが喜ぶテーマパーク

- 大きな公園(昭和記念公園・葛西臨海公園)でピクニック

- 果物狩り(いちご・ブルーベリー・ぶどう)で季節を楽しむ

大人のリフレッシュプラン

- 美術館めぐり(箱根彫刻の森美術館、横須賀美術館など)

- ワイナリー・地ビール工房訪問(山梨・埼玉秩父)

- ホテルスパや日帰り温泉でのんびり過ごす

女性目線でのおすすめポイント

- アクセスが良くて荷物が少なくても行ける

- カフェやレストランが豊富で休憩に困らない

- フォトジェニックな場所が多いので写真も楽しめる

まとめ

東京近郊は「日帰りでも週末泊でも楽しめる」魅力的なエリアです。

自然・歴史・グルメ・レジャーと幅広く揃っているので、気分や季節に合わせて行き先を選ぶと、毎回新しい発見がありますよ。

東京近郊へのアクセス方法

電車(JR・私鉄)が基本。迷ったら“直通”を探す

- 直通運転を優先:乗換が少ないほどラク。JRの快速・各社の特急や急行・直通列車をチェック。

- ICカード(Suica/PASMO)でスマートに:精算いらず、バスやモノレールもOK。

- 指定席・グリーン車:混雑しやすい時間帯は、座席指定で“体力温存”が正解。

よくある行き方の目安(例)

- 鎌倉:東京・新宿→(JR横須賀線/湘南新宿ライン)→鎌倉

- 川越:池袋→(東武東上線)→川越/新宿→(JR埼京線)→川越

- 秩父:池袋→(西武池袋線・特急利用可)→西武秩父

- 箱根:新宿→(小田急特急)→箱根湯本 →(登山鉄道orバス)

- 日光:浅草→(東武特急)→東武日光/上野→(JR宇都宮線+日光線)

迷ったら、出発駅から「特急」「快速」「直通」の文字がある列車を優先して探すのがコツ。

新幹線という選択(“ちょっと遠い近郊”がぐっと近い)

- 北関東方面(宇都宮・高崎 など)は、新幹線で一気に時短。

- 片道1時間ちょっとでも、“実質日帰り圏”になります。

- 自由席でも快適ですが、指定席は荷物が多いときに安心。

車・高速道路(ドライブ派/家族連れに◎)

- 主な高速:東名(箱根・小田原方面)/中央(高尾・大月方面)/関越(川越・秩父方面)/東北(宇都宮・日光方面)/常磐(水戸方面)/京葉・湾岸(千葉・房総方面)/アクアライン(木更津・房総)。

- 時間帯の工夫:土曜朝は早発、日曜夕方は早帰りで渋滞を回避。

- 駐車:観光地は“駅前コインP→公共交通で現地移動”のパーク&ライドがラク。

- 安全:橋や高架は冬に凍りやすいのでスピード控えめに。

バス(安くて直行・荷物にもやさしい)

- 高速バス:主要観光地へ直行便が多く、コスパ◎。

- 空港連絡バス:羽田・成田→横浜・千葉・さいたま等へスーツケースのまま直行。

- 現地バス:箱根・日光などは周遊バスが充実。1日乗車券で小回りよく観光。

空港からのアクセス(インバウンド同行・出張ついでにも)

- 羽田→都内:モノレール・京急でスムーズ。

- 成田→都内:成田エクスプレス・京成アクセス特急・空港バスで目的地別に選択。

- そのまま横浜・千葉・大宮などへ直行できる便も便利。

ラストワンマイル(“最後の1〜3km”を軽やかに)

- ロープウェイ・ケーブルカー(高尾・箱根など):体力温存&景色◎。

- レンタサイクル:平坦な港町(横浜・浦安)や川沿いは気持ちいい。

- 徒歩+寄り道:古都(鎌倉・川越)は歩くほど発見が増える“街歩き向き”。

混雑対策&快適テク

- 発車時刻をずらす:9–10時発/15–16時発など“波の谷”がねらい目。

- 指定席を活用:特急・新幹線はもちろん、JRグリーン車も“プチご褒美”。

- トイレ動線:長時間移動は、駅ナカ・車内トイレの位置を出発前にチェック。

- 服装:山・海は体感温度が変わりやすいので、薄手の羽織りを1枚。

代表ルートの“かんたんプラン”

- 鎌倉(歴史×海):新宿→直通で鎌倉→小町通り→鶴岡八幡宮→江ノ電で海へ

- 箱根(温泉×美術):新宿→小田急特急→箱根湯本→登山鉄道→美術館→温泉

- 秩父(自然×スイーツ):池袋→西武特急→西武秩父→長瀞ライン下り→カフェ

- 日光(世界遺産):浅草→東武特急→東武日光→東照宮→華厳の滝(バス)

交通手段の比較(目安)

| 観点 | 電車(JR・私鉄) | 新幹線 | 車・高速 | 高速バス |

|---|---|---|---|---|

| 所要時間 | ◎(直通・特急で短縮) | ◎(速い) | △(渋滞に左右) | ○(直行便で安定) |

| 乗換の少なさ | ○〜◎ | ○ | ◎(ドアtoドア) | ◎(直行多い) |

| 料金感 | ○ | △(やや高め) | ○〜△(人数で割ると○) | ◎(安い) |

| 快適性 | ○〜◎(指定席可) | ◎ | ○(休憩自由) | ○(荷物収納可) |

| 雨天の強さ | ◎ | ◎ | △ | ○ |

| 荷物のしやすさ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

小さなお子さま連れや荷物多めなら車・高速バス、

景色や散策重視なら電車、時間短縮は新幹線が得意分野です。

チケット&節約のヒント

- 往復+指定席を先に確保して“混雑ストレス”を回避。

- 観光地は周遊パスや1日乗車券が充実(バス・ロープウェイ込みでお得)。

- 複数スポット巡りは駅ロッカーや手荷物配送を活用して身軽に。

まとめ

“東京近郊”は、電車の直通・特急を軸に、目的や同行者に合わせて新幹線/車/バスを組み合わせるのがコツ。

混雑時間を少し外して、指定席や1日乗車券を味方にすれば、近場でも“旅感”たっぷりの一日になりますよ。

東京近郊の歴史と文化的背景

江戸時代から始まる「近郊」のかたち

- 江戸の発展

江戸(現在の東京)が徳川幕府の拠点となったことで、街は急速に成長。周辺地域は「江戸近郊」と呼ばれ、食料や物資の供給地として大きな役割を果たしました。- 例:多摩や川崎 → 米や野菜の産地

- 千葉や埼玉 → 水運を使った物流の拠点

- 宿場町文化

東海道・甲州街道・日光街道などの街道沿いには宿場町が整備され、旅人や商人が行き交い、にぎわいが生まれました。これが現在の「近郊都市」の原型になっています。

近代化と鉄道がつくった新しい「近郊」

- 明治〜大正時代

鉄道の開通で、人やモノの移動が一気に広がりました。- 東海道線:横浜・小田原方面

- 中央線:立川・八王子方面

- 常磐線:取手・水戸方面

通勤・通学が可能になり、都市と近郊の距離感が縮まりました。

- 郊外住宅地の誕生

田園調布や成城学園など、計画的に整備された住宅地が誕生し、「都心で働き、近郊で暮らす」ライフスタイルが広まっていきます。

戦後の成長と首都圏化

- 高度経済成長期(1950〜70年代)

工場や住宅団地が郊外に次々と建設され、ベッドタウンとしての役割が強まりました。

埼玉・千葉・神奈川の都市は急速に人口増加し、「東京近郊=首都圏」というイメージが定着していきます。 - 文化交流の拠点

新宿副都心や横浜みなとみらいの開発で、近郊は「通勤の場」から「文化や娯楽を楽しむ場」へと進化しました。

文化的な背景と地域の特色

- 川越(埼玉):「小江戸」と呼ばれる蔵造りの街並み。江戸時代の面影が残り、観光資源に。

- 鎌倉(神奈川):武家文化と仏教文化の中心地。寺社や庭園が多く、今も“歴史と自然の融合”を楽しめます。

- 日光(栃木):徳川家康を祀る東照宮があり、江戸幕府の権威を象徴する場所。

- 房総(千葉)・三浦(神奈川):漁業や海運の拠点であり、独自の食文化(海鮮料理)を育んできました。

東京近郊に受け継がれる“生活文化”

- お祭り

川越祭り・秩父夜祭・佐原の大祭など、江戸時代から続く華やかな行事が各地に残っています。 - 食文化

- 武蔵野うどん(埼玉)

- 鎌倉野菜(神奈川)

- 房総の海鮮丼(千葉)

地域ごとの特色があり、東京から少し足を伸ばすだけで“ご当地の味”が楽しめます。

- 工芸・伝統

江戸切子(東京)、川越唐桟(埼玉)、鎌倉彫(神奈川)など、今も職人の技が受け継がれています。

まとめ

東京近郊は、江戸時代の「物資供給地」としての役割から始まり、鉄道や住宅開発によって「通勤圏」として発展し、いまでは文化・観光・暮らしの多様な顔を持つエリアになりました。

その背景には、江戸から続く歴史・街道の宿場町・地域ごとの文化が息づいており、現代の暮らしや観光にも色濃く影響を与えています。

総務省が定める東京近郊の条件

結論を先に:総務省の“近郊”は「統計のための客観基準」

総務省(統計局)が扱う「東京近郊」は、国勢調査などで使う大都市圏・都市圏の区分の中で決まります。

ポイントは「地理的な距離」よりも、通勤・通学の結びつきという“実際の生活圏”に基づいて線引きしていることです。

用語のベース:大都市圏・東京都市圏の考え方

- 中心市(中核)

東京の場合の中心は東京都特別区部(23区)。ここが“都心の核”として設定されます。 - 周辺市町村(近郊)

中心への通勤・通学の結びつきが一定以上あり、地続き(連接)になっている市町村が“近郊”として加わります。

結びつきの判定は、15歳以上の通勤・通学者の割合を使う——というのが総務省の運用上の基本です。

つまり、「東京近郊=東京(23区)に通う・通学する人の流れがはっきり大きい周辺自治体」の集合、という考え方なんです。

しばし混同される“JRの近郊”との違い

- 総務省の近郊:国勢調査など統計上の都市圏。基準は“人の流れ(通勤・通学)”。

- JRの大都市“近郊区間”:運賃計算の特例のための鉄道会社ルール。対象は東京〜宇都宮・水戸・高崎・甲府・熱海・銚子方面まで広がる“かなり広い”ゾーンです。

旅行記事などで“近郊”が出てきたら、「統計の近郊なのか、JRの近郊区間なのか」を文脈で見分けるのがコツです。

“東京近郊”の線引きが広がる・変わる理由

- 生活実態の変化:郊外に住んで都心に通う人が増えると、通勤・通学の割合が高まり、近郊に編入されやすくなります。

- 交通網の発達:相互直通や特急・新線開業で実質所要時間が短縮→結びつきが強まる。

- 統計の更新:国勢調査の結果で近郊の範囲が見直されることもあります(通勤・通学の流れを地図化して公表)。

よくある誤解をサクッと整理

- 「東京から◯km以内=近郊」ではない → 距離でなく“人の流れ”が基準。

- 「首都圏=東京近郊」ではない → 首都圏はもっと広い行政・経済圏。定義が別物です。

- 「JRの近郊区間=総務省の近郊」ではない → 目的も範囲も違います。

実務にどう役立つ?

- 暮らし・移住の検討:総務省の“近郊”=日常の往来が現実的な圏域。家賃・通勤時間の目安に◎。

- おでかけ記事・観光:JR“近郊区間”の説明を添えると、切符ルール(途中下車NGなど)が誤解なく伝わります。

- データで語るとき:国勢調査の通勤・通学フロー図を参照すると、読者に“東京と結びつく度合い”が視覚的に伝わります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「東京近郊」ってどこからどこまでを指すの?

A. 実は明確な線引きはありません。

一般的には「東京から電車で1時間前後で行ける範囲」が“体感的な近郊”。

ただし、統計上は総務省の定義(通勤・通学で東京23区に結びつく市町村)や、鉄道上はJRの近郊区間(熱海や宇都宮まで広がる)といった制度的な定義もあります。

Q2. 「首都圏」と「東京近郊」は同じですか?

A. 違います。

- 首都圏:1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)を指すことが多く、行政・経済圏として使われる言葉。

- 東京近郊:通勤や日帰りで行き来しやすい範囲を示す、生活感覚に近い言葉。

「首都圏=広い行政圏」「東京近郊=日常生活圏」と覚えるとスッキリ。

Q3. JRの「東京近郊区間」とは何ですか?

A. JRが決めた運賃計算の特例ルールです。

東京駅を中心に、宇都宮・高崎・水戸・甲府・熱海・銚子あたりまでが範囲。

この中では「最短ルートで運賃を計算する」「途中下車ができない」などのルールがあります。

旅行のときはお得になる一方、使い方に注意が必要です。

Q4. 東京近郊に日帰りで行ける観光地は?

A. 人気のスポットは…

- 鎌倉・江ノ島(歴史と海)

- 川越(小江戸の街並みとスイーツ)

- 秩父・長瀞(自然とアクティビティ)

- 高尾山(初心者でも登れる山歩き)

どれも朝出て夕方に帰れる距離で、女性の一人旅や友人とのおでかけにも安心です。

Q5. 東京近郊の家賃や住環境はどう違いますか?

A. 都心に比べると、近郊は家賃が抑えられて広めの物件が選びやすいのが特徴。

- 都心(港区・渋谷区など):ワンルームでも10万円以上が多い

- 東京近郊(立川・川口・浦安など):同じ金額で1LDK〜2DKが狙える

子育て世帯や新婚さんには“近郊移住”が人気です。

Q6. 「東京近郊」と「関東」はどう違うの?

A. 関東=地理的なまとまり(1都6県)。

一方で東京近郊=生活や通勤の結びつきが強い範囲。

なので「東京近郊は関東の一部」ですが、「関東全体が東京近郊」というわけではありません。

Q7. 東京近郊を楽しむコツはありますか?

A. ポイントは3つ。

- 交通手段を選ぶ → 電車・新幹線・車・バス、それぞれ得意分野が違う

- 季節を味方に → 春は桜、夏は海、秋は紅葉、冬は温泉

- 混雑を避ける → 朝早め出発や平日利用が快適

近場でも“ちょっとした旅行気分”を味わえますよ。

Q8. 女性一人でも安心して行ける近郊はありますか?

A. もちろんあります。

- 鎌倉や川越 → 街歩きとカフェ巡りが安心&楽しい

- 横浜 → 観光地が駅近で、夜景やショッピングも気軽

- 高尾山 → 登山道が整備されていて女性同士やソロでも安心

駅チカ・人通りが多い観光地から始めると安心です。

まとめ:実は広い!「東京近郊」を知ると毎日がもっと楽しくなる

今日の結論(やさしく一言)

- 東京近郊は「東京と日常的に行き来しやすい生活圏」。体感では電車や車で約1時間前後。

- 文脈によって意味が変わります:

- 暮らし・観光…“日帰り圏”としての近郊

- 統計(総務省)…通勤・通学の結びつきで線引き

- 鉄道(JR)…運賃特例の東京近郊区間という広い制度上の範囲

- 関係のイメージは 東京近郊 ⊂ 首都圏 ⊂ 関東。ここを押さえると迷いません。

近郊の魅力(3つのキーワード)

- アクセス:直通・快速・特急・新幹線・高速道路で、行きたい所へスムーズに。

- 多様性:鎌倉・箱根・秩父・日光・横浜 etc…「歴史・自然・温泉・グルメ・アート」がギュッと近くに。

- 暮らしやすさ:都心より家賃控えめ、公園・商業施設・教育・医療がバランスよくそろうエリア多数。

使い分けのコツ

- 住まい・通勤の話 → 「東京近郊」

- 経済・人口の話 → 「首都圏」

- 天気・地理の話 → 「関東」

- 切符・運賃の話 → 「JR東京近郊区間」

週末&日帰りのヒント

- 迷ったら「直通」と「指定席」を探す → 体力温存で満足度UP。

- 季節に合わせて目的地をチェンジ → 春は桜、夏は海、秋は紅葉、冬は温泉。

- 朝ちょい早発・夕ちょい早帰で混雑回避が吉。

最後に

「東京近郊」を正しく知ると、暮らしの選択肢も、おでかけの楽しみも一気に広がります。

今日のあなたの気分に合わせて、次の一歩を軽やかに。近郊は、いつでも優しく迎えてくれますよ。