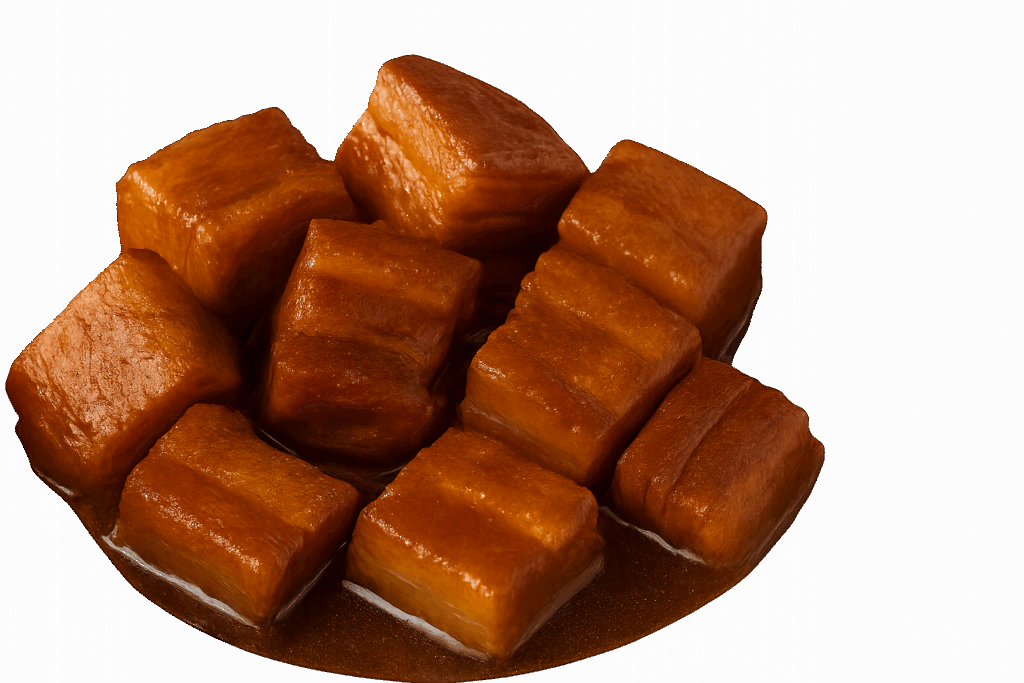

せっかく手間ひまかけて作った豚の角煮。「トロトロにしたかったのに、なんだか固くてパサパサ…」と感じたことはありませんか?

じつはそれ、あなただけではありません。角煮はとても人気のある定番料理ですが、意外と失敗しやすい繊細な一品でもあるんです。お肉の種類や火加減、煮込み時間のちょっとした違いで、食感や風味に大きな差が出てしまいます。

でもご安心ください。この記事では、そんな「残念な角煮」を、もう一度トロトロ食感に蘇らせるためのコツや裏ワザを、初心者さんにもわかりやすくご紹介します。

さらに、失敗した角煮を美味しくリメイクするアイデアや、プロが教える調理のポイントまで、役立つ情報が満載。もう一度おいしい笑顔を食卓に届けられるよう、角煮の復活法を一緒に学んでいきましょう。

【まず知ろう】なぜ角煮はパサパサになるの?

豚の角煮って、口の中でとろけるような、やさしくてジューシーな食感に仕上げたいですよね。でも、いざ作ってみると「ん?なんだか硬いかも…」「パサついてる…」なんて思ったこと、ありませんか?

実は、それにはちゃんとした理由があるんです。角煮がパサパサになってしまう原因は、主に3つあります。

- 加熱しすぎや加熱不足:角煮は時間をかけて煮込む料理ですが、火加減や時間が極端だと逆効果に。長く煮すぎると水分が抜け、肉の繊維が縮んでしまい固くなります。一方で、煮込み時間が足りないと、内部まで火が通らずボソボソした仕上がりに。丁寧な見極めが大切です。

- お肉の選び方:角煮にぴったりなのは脂と赤身のバランスがよい「バラ肉」。でも、もし赤身が多めのロースやモモ肉などを使ってしまうと、加熱してもジューシーさが出ず、どうしてもパサつきやすくなってしまうんです。

- 下処理不足:下ゆでやアク取りなどの下ごしらえを省いてしまうと、臭みが残ったり、煮込み中の味の染み込みにムラが出て、食感にも影響します。特に脂っぽさやくさみが気になる方には、この工程がとても大事なんですよ。

ちょっとしたことに気をつけるだけで、角煮は格段においしくなります。まずは自分の作り方を見直して、どこに原因があったのかチェックしてみましょう。

【すぐ使える】パサパサ角煮を柔らかく復活させる方法

「もうできあがってるけど、パサパサで…」そんなときでも大丈夫です。まだまだ美味しくなるチャンスはありますよ。次にご紹介する方法を試していただければ、ふっくらジューシーな食感にぐっと近づけます。

- 煮汁に戻して弱火でコトコト再加熱:冷めた角煮を再び煮汁に戻して、弱火でじっくり温め直します。水分が戻ることでお肉がやわらかくなり、味も中まで染み込みます。焦がさないように、ときどき上下を返してあげるのがポイントです。

- 炊飯器の“保温”機能を活用:ごはんを炊いた後の炊飯器の保温モードを利用すると、高温になりすぎず、しっとりとした状態を保ちながら角煮が温められます。ラップに包んでから入れると、さらに水分を閉じ込められて効果的です。

- 電子レンジで温めるときのコツ:ラップはしっかりと隙間なく包んで。さらに耐熱容器に少量の水や日本酒を加えてから温めると、蒸気でふんわり仕上がります。500Wなら1分〜1分半を目安に様子を見ながら温めましょう。

お肉が乾いてしまっているときは、少しお酒やみりんを加えて温めるのもおすすめです。煮汁が足りない場合は、しょうゆや砂糖、だしを足して自家製タレを作ってもOK。少しの工夫で、もう一度「おいしい!」を味わえる角煮に生まれ変わりますよ。

【失敗回避】加熱時間と火加減のベストバランス

お肉をトロトロに仕上げるには、火加減と加熱時間がカギ。基本の目安はこちらです:

- 鍋で煮る場合:弱火で1時間〜1時間半

- 圧力鍋:加圧15〜20分+自然放置10分

いきなり強火で煮ると表面だけが固くなり、内側が火の通りにくい仕上がりになるので注意。

圧力鍋で作る時短&絶品角煮

圧力鍋を使えば、通常の鍋では数時間かかるような角煮も、たったの30分ほどで驚くほどやわらかく仕上がります。お仕事や家事で忙しい方にとっても、時短調理の強い味方になりますよ。

- 圧力によって肉の繊維がほどけて、口の中でホロリと崩れるほどの柔らかさに

- 鍋内の蒸気を逃がさず、水分を閉じ込めてしっとりジューシーに加熱できるのが大きなメリット

また、角煮だけでなく、同じ煮汁で大根やゆで卵を一緒に煮込むのもおすすめです。全体に旨味が広がり、さらに満足感のある一品に仕上がります。

初心者さんは、焦らずに取扱説明書通りに進めてくださいね。圧力鍋は便利ですが、使用方法を守ることが安全でおいしく仕上げるコツです。さらに、調味料を加えるタイミングもポイントになります。お肉を一度下茹でし、加圧が終わった後に甘辛い調味料を加えて煮込むと、味がしっかり中まで染み込みます。

使い慣れると、圧力鍋は「失敗知らずの神アイテム」に! 忙しい毎日でも、まるでプロのような角煮が手軽に作れるようになりますよ。

【臭み対策】豚肉特有のにおいを抑える方法

豚肉特有のにおいが気になる場合は、以下の方法を試してみてください。少し手を加えるだけで、グッと食べやすくなりますよ。

- 下茹で:肉を一度熱湯で茹でこぼすことで、アクや脂が落ちて臭みが減ります。このひと手間で、仕上がりのすっきり感がまるで違います。ゆでこぼした後に水でさっと洗い流すと、さらに効果的です。

- ネギ・生姜・料理酒を入れて煮る:香りを加えることで臭みをカバーできます。とくに青ネギの青い部分や生姜の薄切りを使うと、自然な香りで肉のクセを和らげてくれます。料理酒を加えることで、臭みを飛ばしながら旨味を引き出す効果も。

- にんにくや八角を加えてもOK:中華風に仕上げたいときには、にんにくや八角、さらにはシナモンやスターアニスを加えても美味しいですよ。香りがしっかり移り、食欲をそそる本格的な味わいになります。

下処理に少しだけ時間をかけることで、より一層美味しい角煮が楽しめます。ぜひ試してみてくださいね。

【美味しく再生】パサパサ角煮のリメイクレシピ集

どうしてもやわらかくならない角煮は、無理にそのまま食べようとせず、リメイクして楽しみましょう。工夫次第でまるで別の料理に生まれ変わり、食卓に新たな彩りを添えることができますよ。

- 角煮チャーハン

角煮を細かく刻んでごはんと一緒に炒めれば、香ばしさ満点のチャーハンが完成します。卵やネギを加えると彩りもアップ。ごま油やしょうゆで味を調えると、風味豊かに仕上がります。少量の豆板醤を加えればピリ辛アレンジにもなり、大人向けの味になります。 - 角煮カレー

煮崩れた角煮をそのままカレーに加えると、とろけるような食感と深みのあるコクが加わり、贅沢な味わいになります。バターや味噌を隠し味に使うとまろやかさが際立ちます。お好みでゆで卵をトッピングしてもOK。 - 角煮丼

甘辛だれで煮直した角煮をごはんにのせて、温泉卵、炒め玉ねぎ、ネギなどをトッピング。刻み海苔やごまを散らすと香ばしさが加わります。ゆず皮や七味唐辛子を添えると、香りと辛味がプラスされて食欲が増しますよ。 - 角煮サンド・トーストアレンジ

角煮をほぐしてパンにはさみ、マヨネーズや粒マスタードで味を整えると洋風サンドに早変わり。レタスやトマト、チーズを加えるとボリュームも満点でランチにぴったりです。トーストにのせてチーズを焼けばおつまみにもなります。 - 角煮うどん・そば

温かいだしに角煮をのせて、いつものうどんやそばをグレードアップ。ネギ、ゆず皮、温泉卵などをトッピングすれば、見た目も華やか。体が温まる一品として、寒い日のランチや夜食にもおすすめです。

角煮をとろける食感に仕上げるコツ

プロの料理家さんたちが実践している、ちょっとしたひと工夫をご紹介します。これらのテクニックは、家庭でも簡単に取り入れることができ、仕上がりがグンとプロの味に近づきます。

- 焼き目をつけてから煮る:角煮の表面に焼き色をつけることで、香ばしい風味がプラスされ、旨味をしっかり閉じ込めることができます。フライパンで中火程度に焼きつけるだけで、煮込んだときの味わいが格段にアップしますよ。

- 煮込んだあと一晩寝かせる:火を止めたあとにすぐ食べるよりも、いったん冷ましてから再び温め直すと、煮汁が肉の中までじっくりと染み込んで、より深い味わいになります。特に冷蔵庫で一晩置くと、脂も落ち着き、口当たりもまろやかに。

- 煮汁に砂糖・みりんを使って照りを出す:仕上げに少しだけ砂糖とみりんを足して煮詰めると、照りのある美しい見た目に。さらにとろっとしたタレが肉に絡みやすくなり、見た目も味も大満足の一品になります。

これらの工夫をひとつ加えるだけでも、ぐっと美味しさが増します。少しの手間で、まるでお店で出されるような仕上がりになりますので、ぜひ試してみてくださいね。

【まとめ】角煮をパサパサからトロトロに!復活成功のポイント

- 肉の選び方・下処理・火加減が成功のカギ:脂と赤身のバランスがとれたバラ肉を使い、下茹でやアク取りを丁寧に行いましょう。火加減は弱火でじっくりが基本。失敗を防ぐためには、焦らず手順を守ることが大切です。

- パサパサでも再加熱&煮汁でリカバリー可能:煮汁に戻して加熱する、炊飯器の保温を活用する、電子レンジでしっとり温め直すなど、簡単な工夫で再生可能です。煮汁に少し日本酒やみりんを加えることで、しっとり感が増しますよ。

- リメイクすればおいしく無駄なく活用できる:チャーハンやカレー、角煮丼などにアレンジすれば、パサパサ角煮も立派なごちそうに。味がしっかりしているので、調味料を控えめにしても美味しく仕上がります。

失敗しても、どうか落ち込まないでくださいね。少しの工夫や気づきで、驚くほどおいしい一皿に生まれ変わります。次に作るときの自信にもつながりますし、あたたかい食卓の時間がきっともっと楽しくなりますよ